Для cентябрьского номера журнала для пассажиров авиакомпании S7 я сделала большой материал о Самарканде и Бухаре как современных арт-направлениях.

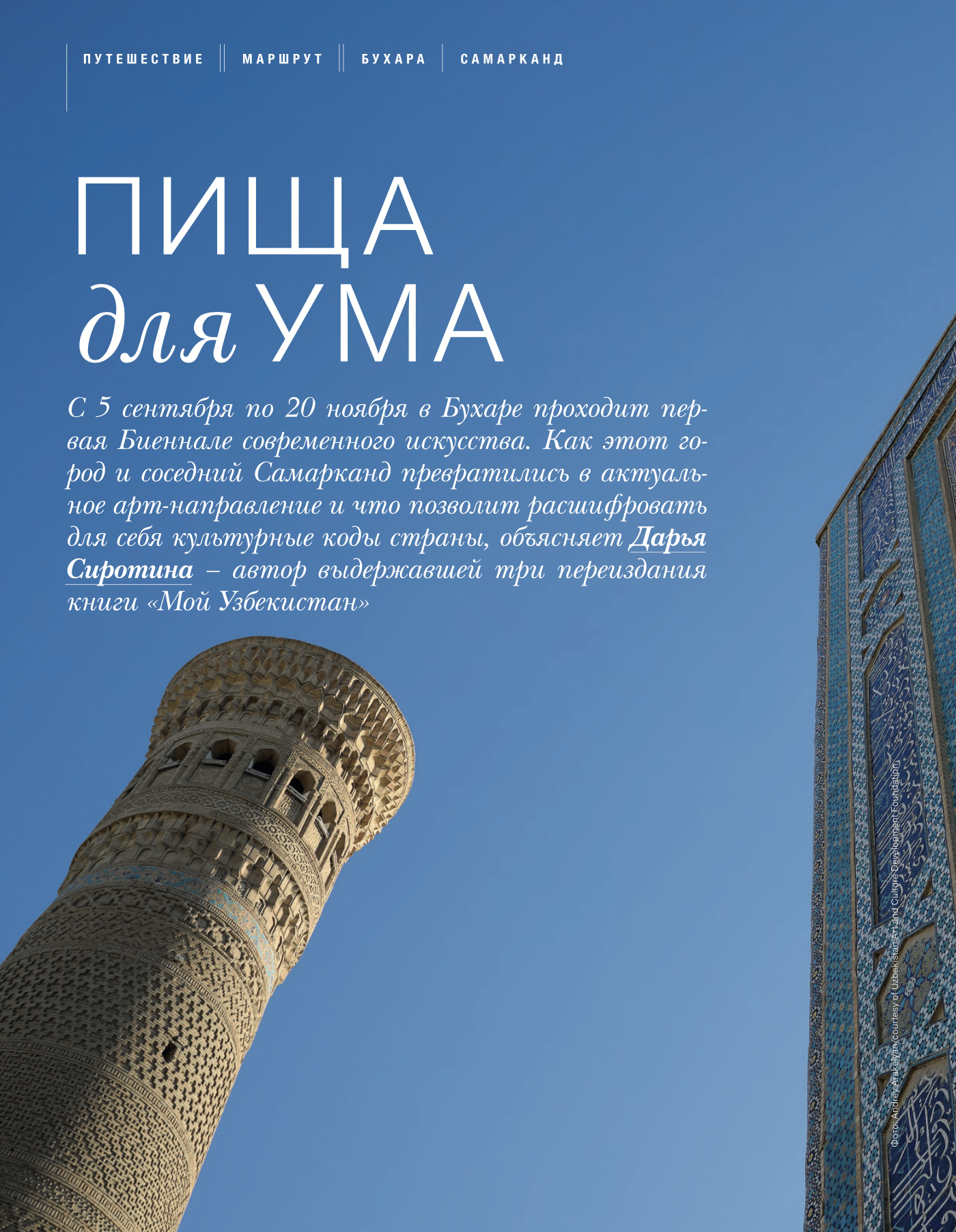

С 5 сентября по 20 ноября в Бухаре проходит первая Биеннале современного искусства. Как этот город и соседний Самарканд превратились в актуальное арт-направление и что позволит расшифровать для себя культурные коды страны, объясняет Дарья Сиротина — автор выдержавшей три переиздания книги «Мой Узбекистан».

Бухарская биеннале — первое подобное мероприятие в Средней Азии. Его арт-директором стала американка Диана Кэмпбелл — одна из немногих современных кураторов, постоянно работающих не только с художниками, но и с ремесленниками. Арт-миру Кэмпбелл известна в том числе и как основательница Фонда искусств Самдани в Дакке (Бангладеш) и куратор Даккского художественного саммита.

Тема биеннале, объединяющая важные для Узбекистана искусство, ремесло и гастрономию, звучит как Recipes for Broken Hearts, «Рецепты для разбитых сердец», и отсылает к истории плова. А тот, по легенде, был придуман Авиценной (он родился рядом с Бухарой), чтобы исцелить разбитое сердце принца, не сумевшего жениться на дочери ремесленника. Биеннале, в рамках которой локальные участники реализуют проекты с художниками со всего мира, призвана показать миру новое поколение узбекских художников и ремесленников. Здесь, в стране с очень молодым населением и юной арт-сценой, молодежь ищет пути самовыражения в том числе и в рамках современного искусства. Политические изменения последних лет и большая открытость миру дали авторам, работающим в Узбекистане. толчок для развития, но о галереях и художниках пока мало знают как внутри страны, так и за рубежом.

Вышивкой, керамикой, резьбой по дереву или работой с металлом в Узбекистане занимаются повсеместно, храня и оберегая многовековые традиции. При этом ремесла не анонимны: стиль есть не только у каждого региона, но и у конкретного мастера-усто, будь он художником в первом поколении или представителем творческой династии, какие существуют здесь до сих пор. И хотя многие годы мастера были сосредоточены на сохранении традиций (но даже тогда их работа не была простым повторением однажды придуманного), в последнее время стало заметно больше экспериментов и стремления идти против канона.

Участие художников со всего мира позволит сделать акцент на характерной для Узбекистана мультикультурности. Здесь легко перенимают то, что оказывается близким и интересным в чужих обычаях и кухне: корейская лапша куксу становится практически национальным блюдом, старые еврейские кварталы в городах по-прежнему хранят традиционную планировку, в искусстве и ремесле слышны отголоски таджикской, арабской, армянской, русской культур.

Что до гастрономии, то именно дастархан, обильно накрытый стол и символ здешнего гостеприимства, может служить метафорой того, как в стране воспринимают мир — через еду, внимание к другому и открытость. Получить приглашение на плов от незнакомого здесь до сих пор в порядке вещей, и в любой ремесленной мастерской гостя ждет обед.

СТЕНЫ ПОМОГАЮТ

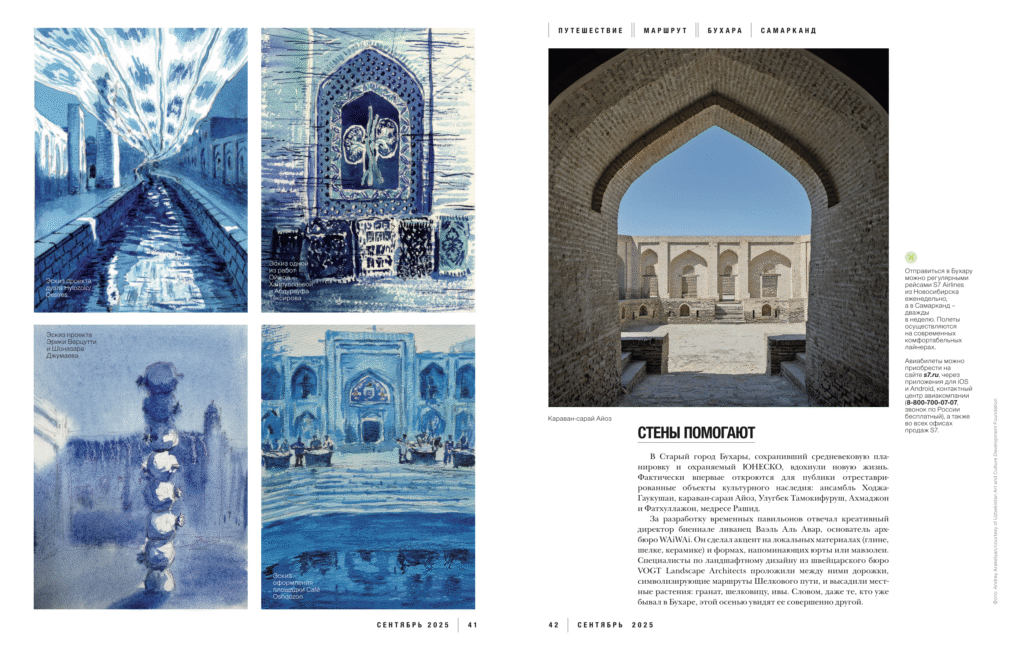

В Старый город Бухары, сохранивший средневековую планировку и охраняемый ЮHECKO, фактически впервые откроются для публики отреставрированные объекты культурного наследия: ансамбль Ходжа-Гаукушан, караван-сараи Айоз, Улугбек Тамокифуруш, Ахмаджон и Фатхуллажон, медресе Рашид. За разработку временных павильонов отвечал креативный директор биеннале ливанец Ваэль Аль Авар, основатель арх-бюро WAiWAi. Он сделал акцент на локальных материалах (глине, шелке, керамике) и формах, напоминающих юрты или мавзолеи. Специалисты по ландшафтному дизайну из швейцарского бюро VOGT Landscape Architects проложили между ними дорожки, символизирующие маршруты Шелкового пути, и высадили местные растения: гранат, шелковицу, ивы. Словом, даже те, кто уже бывал в Бухаре, этой осенью увидят ее совершенно другой.

Все проекты Биеннале сделаны в Узбекистане и специально для нее. Один из самых заметных и масштабных принадлежит индийско-британской арт-группе Hylozoic/Desires. Над протекающим через центр Бухары каналом Шахруд (это часть средневековой системы водоснабжения) натянуто вытканное вручную шелковое полотно длиной в несколько километров. Его узоры — очертания почти исчезнувшего Аральского моря, и в них художники видят сердце, которому нужна вода, чтобы обрести прежнюю форму. Проект сопровождается звуковой инсталляцией и перформансами, призывающими воду вернуться.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ

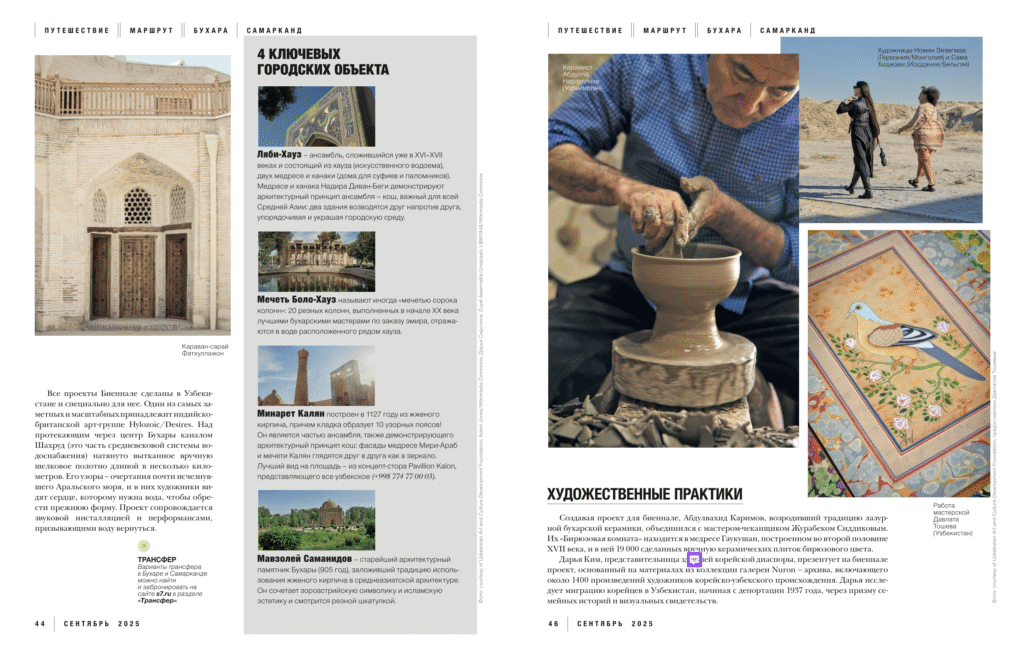

Создавая проект для биеннале, Абдулвахид Каримов, возродивший традицию лазурной бухарской керамики, объединился с мастером-чеканщиком Журабеком Сиддиковым. Их «Бирюзовая комната» находится в медресе Гаукушан, построенном во второй половине XVII века, и в ней 19 000 сделанных вручную керамических плиток бирюзового цвета.

Дарья Ким, представительница здешней корейской диаспоры, презентует на биеннале проект, основанный на материалах из коллекции галереи Nuron — архива, включающего около 1400 произведений художников корейско-узбекского происхождения. Дарья исследует миграцию корейцев в Узбекистан, начиная с депортации 1937 года, через призму семейных историй и визуальных свидетельств.

Еще один интересный проект делает вместе с бухарским резчиком Шоназаром Джумаевым бразильская художница Эрика Верцутти, работающая с образами из истории искусства и повседневными скульптурными формами. Для биеннале Верцутти с Джамаевым создают объект из гранатов (здешних символов плодородия), отсылающий одновременно к скульптурам Бранкузи и традиционным для Узбекистана резным деревянным колоннам.

Продолжить знакомство с ремесленными традициями можно в галерее Akbar House Collection (ул. Бабаханова, 1, +998 91 405 32 32). В Узбекистане нет музея шелка и вышивки, но есть эта потрясающая коллекция, собранная Акбаром и Мастурой Хакимовыми: антикварные ткани, халаты, ковры, сюзане. Если застанете на месте самого Акбара, не уходите, не напросившись к нему в гости, ведь семья отреставрировала старый еврейский дом неподалеку. Большая часть сокровищ — в том числе и на продажу — прячется именно там.

Гуляя по городу, не пропустите и мастерскую художника Давлата Тошева в отреставрированном караван-сарае, где он обучает живописи и миниатюре детей, в том числе с особенностями развития. Проект для биеннале Давлат готовит вместе со своими учениками. Загляните в галерею не только ради волшебного мира восточной миниатюры, но и ради акварельных портретов — да, буквально! — старых и харизматичных бухарских дверей (ул. Арабон, 10, +998 90 715 37 86).

ГАСТРОНОМИЯ

Кураторскую концепцию биеннале как общего стола, где взаимодействуют искусство, еда и люди, воплощает специально созданный ресторанный проект Café Oshqozon. Oshqozon с узбекского можно перевести и как «желудок», и как «сосуд для приготовления пищи». Художница Ойжон Хайруллаева с керамистом Абдурафом Таксировым создали ряд украшенных мозаикой объектов, отсылающих к обоим значениям слова, и установили их не только в Café Oshqozon, но и по всему городу.

Каждая неделя биеннале отмечена своей программой, где взаимодействуют узбекские и иностранные шеф-повара. Подтвердил свое участие Коэн Тилеман из стокгольмского ресторана Brutalisten, звездой Мишлен. Проект буддийской монахини Чон Кван, звезды сериала Netflix Chef’s Table, показывает ферментацию как способ законсервировать — или продлить — время. Павел Георганов (Café Loft в Ташкенте) составляет меню, основанное на детских кулинарных впечатлениях и традиционной уличной еде. Бахриддин Чустий обещает приготовление плова в огромных казанах. А индийский художник-шаман Субодх Гупта создал объект в привычном ему материале — металле, — рифмуя характерные для Бухары куполообразные архитектурные формы и округлые очертания горшков и котлов.

Если отвлечься от кулинарной программы биеннале, в Бухаре стоит попробовать каймак, который тут готовят по особенному рецепту. За ним отправляйтесь на Зеленый или Колхозный базары с самого утра. Традиционный бухарский плов в медном казане отлично делают в The Plov (пр-t Ay Али ибн Сины, 8/1, +998 93 960 25 55, только в обед). А на ужин с видом нужно идти в ресторан Saffron в отеле Mercure Bukhara (ул. Самаркандская, 206). Проект, сочетающий современную западную и традиционную восточную архитектуру, делало локальное бюро ARC Architects.

РАСШИРИТЬ ГОРИЗОНТЫ: САМАРКАНД

Отличный способ закрепить полученный на биеннале опыт освоения культурных кодов Узбекистана — продолжить путешествие и отправиться в Самарканд, до которого чуть больше двух часов на скоростном поезде. Главное его сокровище, площадь Регистан, вы узнаете, даже если никогда не бывали в Узбекистане: три украшенных майоликой фасада медресе, голубые купола с характерными жгутообразными складками, чуть наклонившиеся минареты знакомы каждому хотя бы по картинам Василия Верещагина. От Регистана по пешеходной улице Ислама Каримова за четверть часа неспешным шагом можно дойти до мечети Биби Ханум 1404 года постройки — как считается, крупнейшей в Средней Азии. Восстановленная практически из руин, эта мечеть — пример и тимуридского гигантизма, и кропотливой работы советских реставраторов. Под боком у нее шумит Сиабский базар, один из главных и старейших рынков Узбекистана. Не пропустите тяжелые и плотные самаркандские лепешки, а еще — маринованный горный лук-анзур, без которого правильный самаркандский плов представить невозможно.

Шахи-Зинда — комплекс усыпальниц знати из династии Тимуридов, целая улица отделанных зеленой, голубой, лазурной майоликой мавзолеев. Легенда гласит, что, поднимаясь по ведущей к комплексу лестнице, нужно пересчитать ступеньки и загадать желание. Спускаясь, пересчитать снова — и, если число совпало, ждать исполнения своей мечты.

Вернуться отсюда к Регистану лучше другим путем. Дойдя до Биби Ханум, нужно найти на противоположной стороне улицы дверь в стене и оказаться в старой еврейской махалле — традиционном районе с квартальной мечетью, синагогой, купольной баней-хаммамом и чайханой, где жители играют в нарды. Если хотите гулять в компании, запишитесь на интерактивную экскурсию Invisible Samarkand (invisible.uz). За 100 минут аудио-спектакль проведет по центру города, показывая его глазами коренного самаркандца.

ОКУНУТЬСЯ В ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ

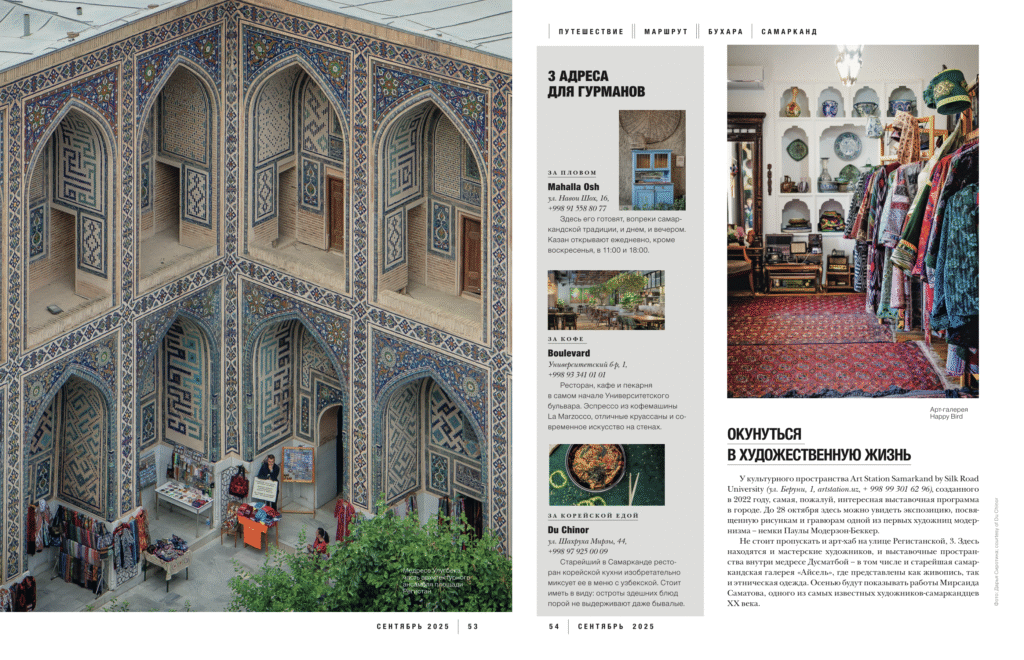

У культурного пространства Art Station Samarkand by Silk Road University (л. Беруни, 1, artstation.uz, + 998 99 301 62 96), созданного в 2022 году, самая, пожалуй, интересная выставочная программа в городе. До 28 октября здесь можно увидеть экспозицию, посвященную рисункам и гравюрам одной из первых художниц модернизма — немки Паулы Модерзон-Беккер.

Не стоит пропускать и арт-хаб на улице Регистанской, 3. Здесь находятся и мастерские художников, и выставочные пространства внутри медресе Дусматбой — в том числе и старейшая самаркандская галерея «Айсель», где представлены как живопись, так и этническая одежда. Осенью будут показывать работы Мирсаида Саматова, одного из самых известных художников-самаркандцев XX века.

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МАСТЕРАМИ

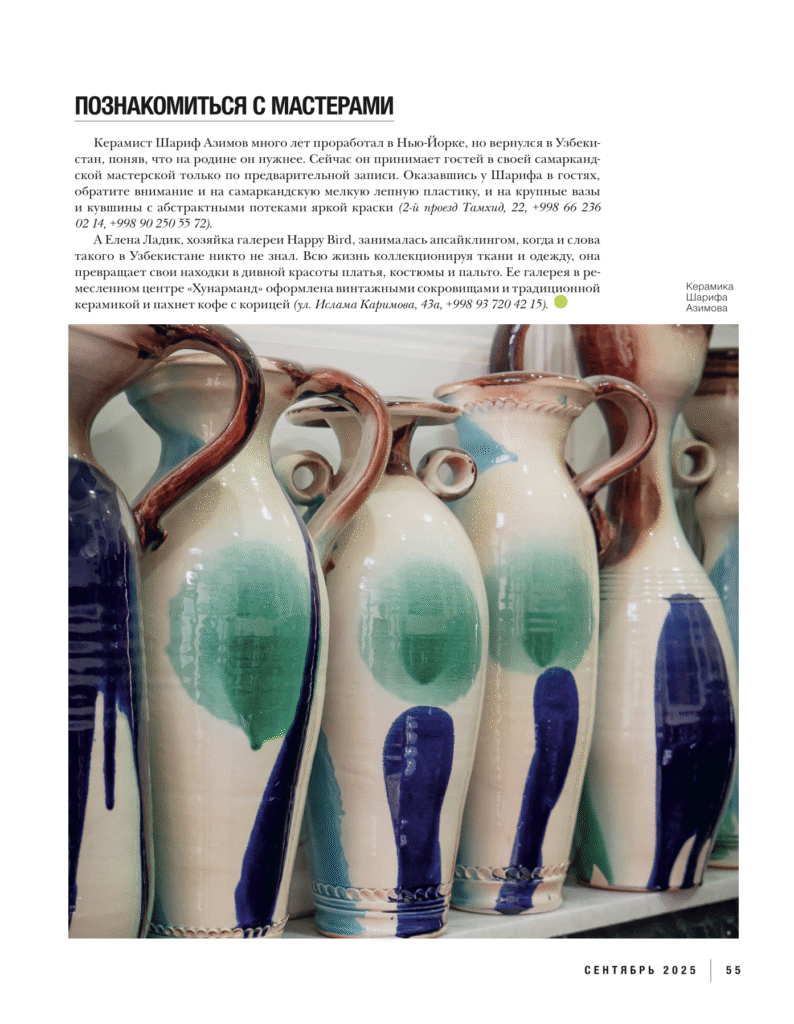

Керамист Шариф Азимов много лет проработал в Нью-Йорке, но вернулся в Узбекистан, поняв, что на родине он нужнее. Сейчас он принимает гостей в своей самаркандской мастерской только по предварительной записи. Оказавшись у Шарифа в гостях, обратите внимание и на самаркандскую мелкую лепную пластику, и на крупные вазы и кувшины с абстрактными потеками яркой краски (2-й проезд Тамхид, 22, +998 66 236 02 14, +998 90 250 55 72).

А Елена Ладик, хозяйка галереи Happy Bird, занималась апсайклингом, когда и слова такого в Узбекистане никто не знал. Всю жизнь коллекционируя ткани и одежду, она превращает свои находки в дивной красоты платья, костюмы и пальто. Ее галерея в ремесленном центре «Хунарманд» оформлена винтажными сокровищами и традиционной керамикой и пахнет кофе с корицей (ул. Ислама Каримова, 43а, +998 93 720 42 15).

Вот так эти полосы выглядели в журнале. Его тираж 100 000 экзепляров, аудитория номера — 1 317 860 человек.

Больше о Биеннале в Бухаре и о том, почему она важна для Узбекистана, я рассказываю вот в этом материале.