Я подготовила для вас еще один продуманный маршрут для поездки на выходные из Москвы: Палех и Холуй с их иконописными традициями, Шуя, называющая себя столицей русского Рождества, и стремительно меняющийся Иваново. Любителям искусства и сельских красот команда заводить мотор!

Гостевой дом «Олафа», Палех

План этой поездки сформировался, когда я наткнулась в сети на фотографии этого гостевого дома. В Палех приехать хотелось давно: мы с мужем уже бывали в Иваново и в Плёсе и были не против продолжить знакомство с Ивановской областью. Нас обоих интересуют и ремесла, и искусство, мы оба любим поездки на машине по красивым русским пейзажам, об художественных традициях Палеха мы много слышали. «Олафа» подкупила нас милым домашним интерьером, современными удобствами и тем, что в Палехе, селе на 5 тысяч жителей, — это единственный достойный вариант для проживания. Придумала «Олафу» дизайнер интерьера Наталья Косьянникова. Я была приятно удивлена тем, что Наталья написала мне сразу после получения моего бронирования и предложила составить для нас программу пребывания в Палехе и окрестностях. Я согласилась и получила детальное расписание, все нужные контакты и рекомендации. Мне ничего не нужно было читать, не нужно было ни к чему готовиться, я просто приехала и почувствовала себя желанным гостем — ну, примерно как чувствуют себя мои гости в Узбекистане.

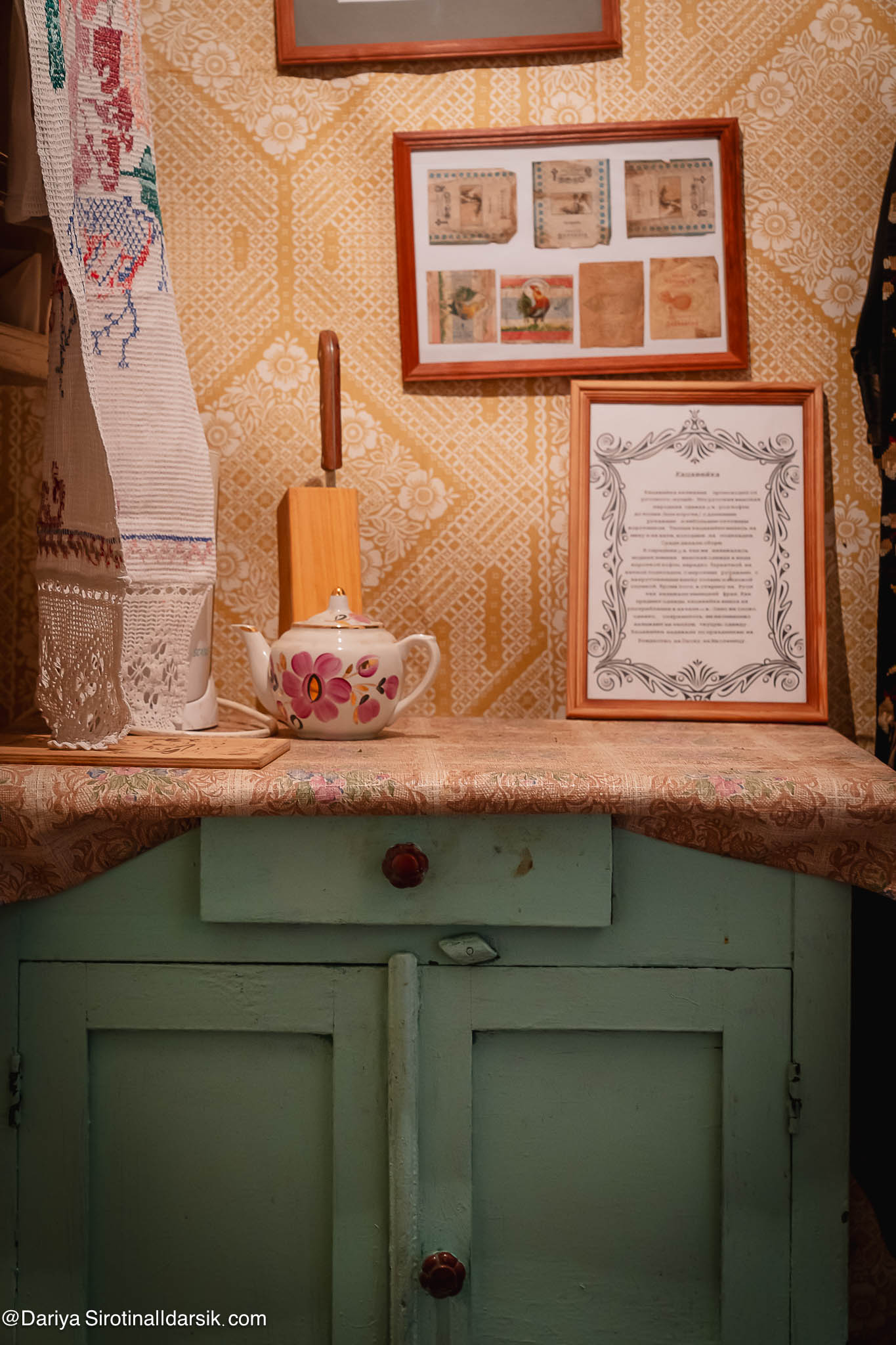

Избушка оказалась маленькой и ладненькой. Я в таких никогда не жила: деревенский дом друзей моей мамы, где я в детстве провела пару летних каникул, был куда больше. Зато в избушке есть современный санузел, отличный напор отличной горячей воды, посудомойка и холодильник, большая кровать, украшенная подзором, какой был у моей прабабушки, скрипучий диван, кружевные занавески на окнах, кружевная же скатерть на круглом столе. И буфет с расписной посудой! На втором этаже — спаленка с двумя раздельными кроватями. Везде кондиционеры. Кроме того, в доме есть русская печь. Самим топить ее нельзя, но оба вечера задолго до нашего возвращения с экскурсий к нам приезжал на видавшей виды «Волге» Андрей, разжигал огонь и готовил в печи щи или рассольник.

Мы подготовились, привезли с собой кофемашину и музыкальную колонку, чтобы начинать утро с джаза и крепкого кофе. У Натальи в буфете нашлись красивые чашки для эспрессо. Около девяти, заслышав рокот «Волги», мы отпирали дверь и принимали у Андрея теплые еще блины, оладьи, сырники и баночку варенья. В общем, это было чудесно. А еще у «Олафы» есть небольшой участок, правда, ему еще только предстоит превратиться в красивый сад.

Отель «Алхимист», Иваново

На обратной дороге в Москву мы заехали в Иваново для того, чтобы купить сыра у полюбившегося нам сыродела Павла Кабанова (в посте об Иваново и Плесе о нем писала) и пообедать в ресторане отеля «Алхимист», несколько месяцев назад открывшегося в городе. Об отеле я узнала из соцсетей дизайнера интерьера Татьяны Гедике (проект Repeat Story, посвященный винтажной мебели), которая и занималась здесь обстановкой. Мы отлично пообедали в дивных интерьерах. После щей да каши, прямо скажем, очень непривычных, было здорово съесть хороший тартар и отличную утиную грудку, так что записывайте ресторан «Алхимист» в свой маршрутный лист вместе с моими горячими рекомендациями.

Меня узнала управляющая отелем Мария, поэтому я не могла не напроситься на экскурсию. Первое, что мне показали, — узбекский уголок с шелковым ковром тонкой работы, подарок партнеров-текстильщиков из Узбекистана. В Иваново все крутится вокруг тканей, а основным поставщиком хлопка является именно Узбекистан. На второй фотографии с интерьером библиотеки отеля внимательный глаз углядит два портрета работы Анатолия Зверева и сделанные вручную в восточном духе шашки, также подарок узбекских партнеров.

Отель получился красоты, стиля и изящества необыкновенного. Он не то что в Иваново, он бы не затерялся ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Париже. Просторные номера с индивидуальным дизайном, масса заботливо отреставрированных винтажных предметов, везде искусство! Вот тут можно полистать каталог и познакомиться с коллекцией, которая украшает стены отеля. От Иваново до Палеха час с небольшим езды, поэтому если вам в избушке жить не хочется, то можно остановиться в «Алхимисте» и проделать весь маршрут отсюда. Честно говоря, я теперь раздумываю, что бы еще такое посмотреть в Ивановской области и окрестностях, остановившись в «Алхимисте».

Палех

Палех — село на 5 тысяч человек в часе с небольшим езды от Иваново. Основным занятием на протяжении веков здесь являлась иконопись. С приходом советской власти иконописцы и их умения оказались никому не нужны. Для того, чтобы не умереть с голоду, палехские мастера Иван Баканов, Иван Вакуров, Иван Голиков, Александр Котухин, Иван Маркичев и искусствоведы Анатолий Бакушинский и Александр Глазунов создали палехскую Артель древней живописи и перенесли иконописные стили на выполненные из папье-маше и покрытые лаком панно и шкатулки. Так в 1924 году — всего сто лет назад! — село стало одним из российских центров лаковой миниатюры.

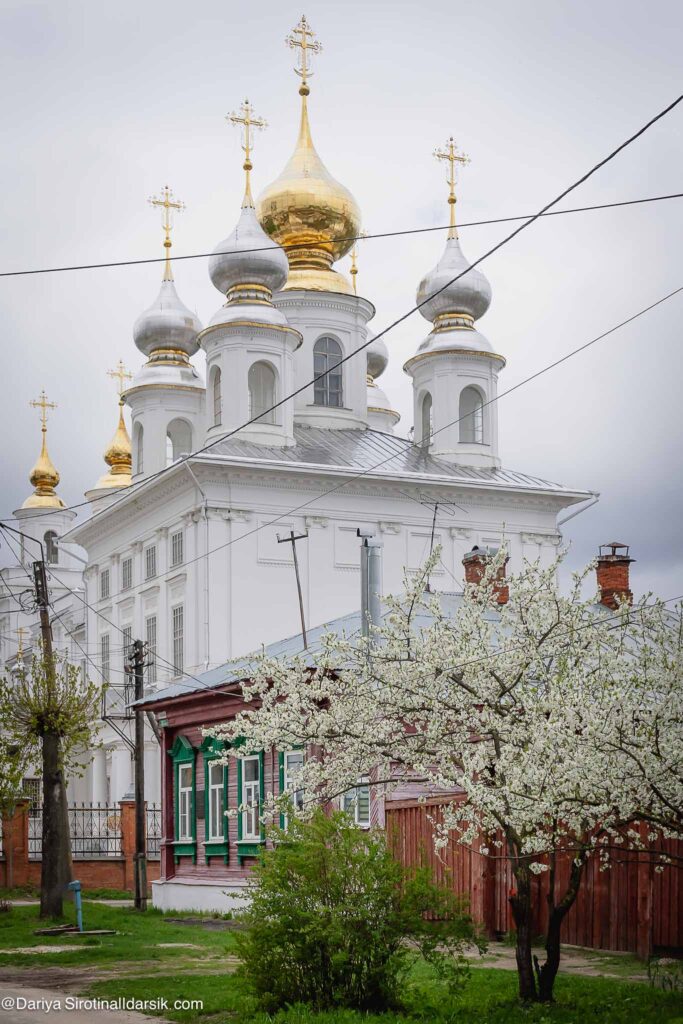

Застроен Палех преимущественно двухэтажными избами с резными наличниками. В центре села — высокий Крестовоздвиженский храм с куполами удивительного лавандового цвета. Меня порадовало современное благоустройство вокруг: гравий, цветники в природном стиле, лаконичные фонари… Правда, все выглядело немного потрепанно. На экскурсии с гидом выяснилось, что это работа КБ «Стрелка». Московское бюро работало здесь в 2018 году, создав в селе, в котором центр четко не читался, удобную центральную зону, соединяющую храм, расположенный рядом фонтан и стоящие вокруг дома, музеи и мастерские. Выяснилось также, что сами палешане (а именно так называют жителей Палеха) работой москвичей были недовольны: и гравий не тот, и фонтан не той формы, а уж за сохранение его основного элемента в виде снопа вообще пришлось побороться. Денег в бюджете на поддержание благоустройства и прополку сорняков, видимо, нет… Эта история заставила меня поразмышлять о судьбах русской провинции и вариантах ее преображения. Есть удачные с моей точки зрения примеры — Плёс, Суздаль — где стараниями нескольких энтузиастов появились современные рестораны, магазины, музейные проекты, отели. Мы, московские туристы, туда приезжаем и остаемся довольны тем, что нам из своего московского кокона вроде как и не надо даже выбираться, нам все комфортно, красиво и дорого. А довольны ли те, для кого эти места родные?

Крестовоздвиженский собор

Крестовоздвиженский собор построен в 1762—1774 в стиле нарышкинского барокко на средства, собранные самими палешанами. После революции 1917 года уцелел, будучи превращенным в музей древнерусской живописи. Благодаря этому появилось странное соседство: первое, что вы увидите, выходя из собора, — это памятник Ленину, смотрящий прямо на вас. В годы советской власти смотрел он на музей, а в новое время Ленина решили оставить на месте просто потому, что бюст создан палехским мастером.

Говорят, что собор ожидает реставрация. В Палехе волнуются — как вы уже поняли, тут не любят вмешательств из Москвы и переживают за результат. Говорят также, что подземные структуры собора таковы, что отреставрировать их будет непросто, да и пока вообще непонятно, что же делать с этими подвалами. Из этого вывод простой: в Палех нужно поторопиться, чтобы застать собор таким, каков он сейчас, то есть живым, закопченным, намоленным, темным. Внимательно разглядите фрески, в том числе и те, что у самых окон — они сохранились почти такими же, какими и были созданы, обратите внимание на иконостас, витую металлическую лестницу, выложенный металлическими пластинами пол. И на то, что у собора есть второй ярус с голубоватым иконостасом, отделанным ярким золотом.

Музей палехского искусства

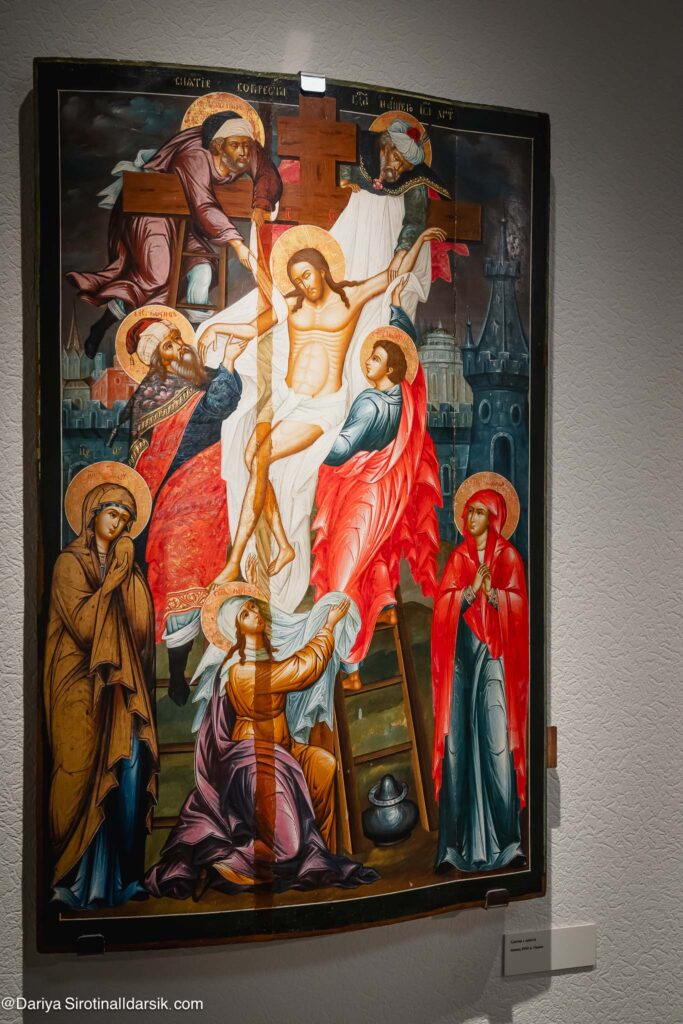

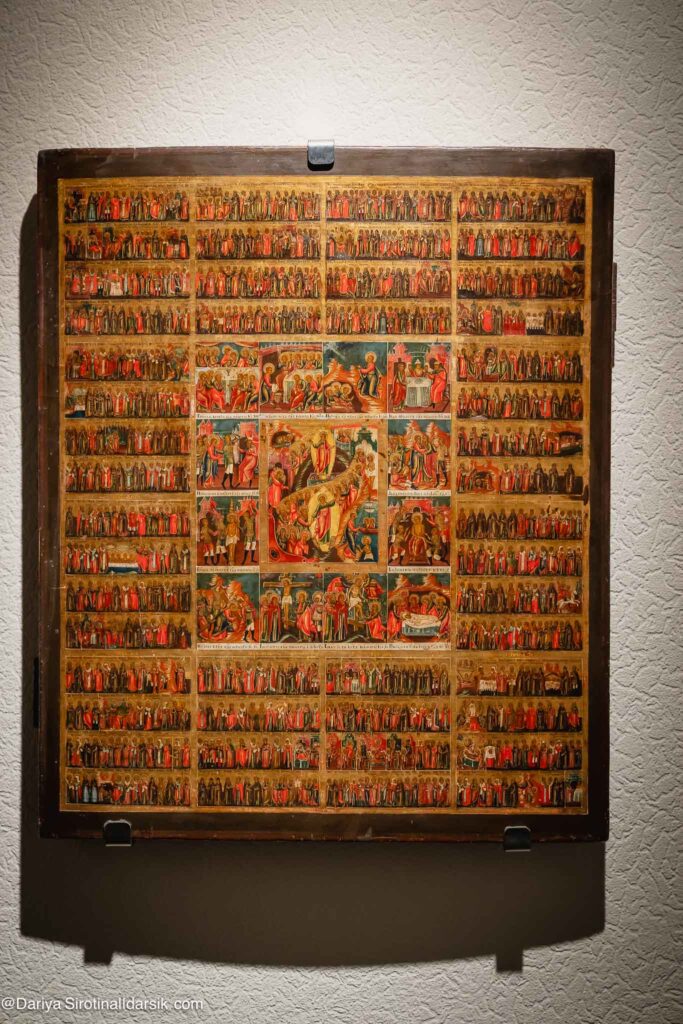

В Палехе просто отличный музейный комплекс, посвященный палехскому искусству, состоящий из нескольких корпусов и экспозиций. Во-первых, это главное здание, новое, построенное в 2014 году, где основные залы отведены иконам, как палехским, так и других школ. Мы были на экскурсии с гидом и были рады узнать о том, что именно брали палешане из приемов и техник иконописцев из других регионов России. Коллекция небольшая, но очень разнообразная, наглядно демонстрирующая разницу подходов. Жемчужины коллекции — иконы-минеи или иконы-церковные календари, разделенные на множество секторов, в каждом из которых — лик святого. Это такой тонкости письмо, что сложно себе представить, что его выполняли вручную, без микроскопа, без применения каких-либо технических средств. Говорят, что сейчас нет ни мастеров, способных на такую работу, ни заказчиков, готовых ее оплатить.

Второе здание музея — дом-музей Ивана Голикова, одного из тех семи мастеров, что стояли за созданием артели. Это деревянный дом, вплотную стоящий к основному зданию. Если вы перед визитом в музей не побывали на производстве шкатулок, то именно здесь экскурсовод расскажет вам об этом сложном и многоступенчатом процессе.

Третье здание, расположенное через дорогу и только что отремонтированное, — это музей лаковой миниатюры. Здесь собраны и первые работы мастеров-первопроходцев, и фантазии на тему новой советской реальности, и современные шкатулки.

Еще один музей, куда вас отведет экскурсовод (а я советую обязательно пользоваться услугами гида!) — музей Павла Корина, палешанина, ставшего не художником-миниатюристом, а портретистом и автором таких хрестоматийных полотен, как «Александр Невский». Дом, где он родился, — самое старое здание в Палехе. Музей преподносят как рассказывающий о труде иконописца, потому что вся семья Корина занималась именно иконами. Уверена, вас удивит устройство рабочего места: колба с водой вместо лупы и циркуль для рисования нимбов.

Я получила огромное удовольствие от музея — и коллекция икон, и палехские шкатулки понравились мне невероятно. Но для того, чтобы лучше понять суть этого искусства и то, как же превратилась икона в роспись на лаковой коробочке, нужно познакомиться с мастерами и самому взять в руки кисть.

Художественная мастерская «Палехский стиль»

В Палехе сейчас нет государственных предприятий, занимающихся росписью, но в селе по-прежнему трудится множество художников, многие из которых работают семьями. У некоторых из мастерских есть и возможности для приема гостей и проведения мастер-классов, и собственные магазины. Мы побывали на экскурсии и мастер-классе в мастерской «Палехский стиль» и познакомились с ее хозяйкой Екатериной. О всех деталях процесса производства лаковых шкатулок и о принципах росписи нам рассказала художница Марина Алексеевна, которую совершенно не смутило, что мы, можно сказать, никогда не держали в руках кисть. Рассказ о том, как из картона получаются шкатулки, как их шлифуют, сколько часов творит, то есть растирает художник золото, зачем ему для этого медвежий клык, о многоступенчатом процессе лакировки понравился нам невероятно и занял добрых пятьдесят минут. Я очень люблю вникать в нюансы, мне всегда интересно, как все устроено, и такая детальная и вдохновленная презентация палехского искусства была очень кстати.

На мастер-классе предлагалось расписать брошку. Когда я увидела кисточку, которой мне предстояло это сделать, я как-то резко засобиралась домой, ха-ха. Вроде у меня и глаз острый, и руки не дрожат, но справиться с текучей темперой, с маленькой поверхностью броши и тонкой кистью было очень сложно. Финальный результат в кадр не вошел, но наши залакированные работы мы с мужем преподнесли его маме на день рождения (в числе других подарков, конечно!). Ну дарят же дети мамам свои поделки? Вот и мы подарили. Мама была довольна!

Когда после почти часового рассказа о процессе создания шкатулки и полутора часов с кистью в руках, за которые с тебя сошло семь потов, ты попадаешь в магазин, цены начинают казаться тебе не такими уж и кусачими. Шкатулки, фрагменты которых вы видите ниже, стоят от 300 тысяч рублей. Разглядывать детали нужно с лупой и, честно скажу, от разглядывания не оторваться. Я не ушла с пустыми руками и выбрала для себя небольшую шкатулку в пару к уже имевшейся у меня узбекской. Дело в том, что узбекская лаковая миниатюра прямым образом связана с палехской: когда в восьмидесятых в Ташкенте озаботились вопросом восстановления старого искусства, студенты ездили на практику в Палех. Показываю обе шкатулки и рассказываю о них я в своем канале в Телеграм — подписывайтесь!

Производство и роспись шкатулок — сложный многоступенчатый процесс, занимающий длительное время, а спрос не так велик, как хотелось бы. Поэтому большое количество палехских мастеров пишет иконы. Так что следующая остановка маршрута — фабрика икон, иконостасов и церковной утвари.

Мастерская «Палехский иконостас»

Если вы решили построить дом, вы обратитесь в архитектурно-дизайнерское бюро, занимающееся жилым строительством. А если вы решили построить церковь или часовню? Тогда вы обратитесь на предприятие полного цикла, например, на такое, каким является мастерская «Палехский иконостас». Тут делают не только иконостасы: проектируют церкви, создают для них все типы мебели и утвари, занимаются витражами и росписями, работами по металлу, резьбой по камню. Но в центре стоят деревянные иконостасы и иконы.

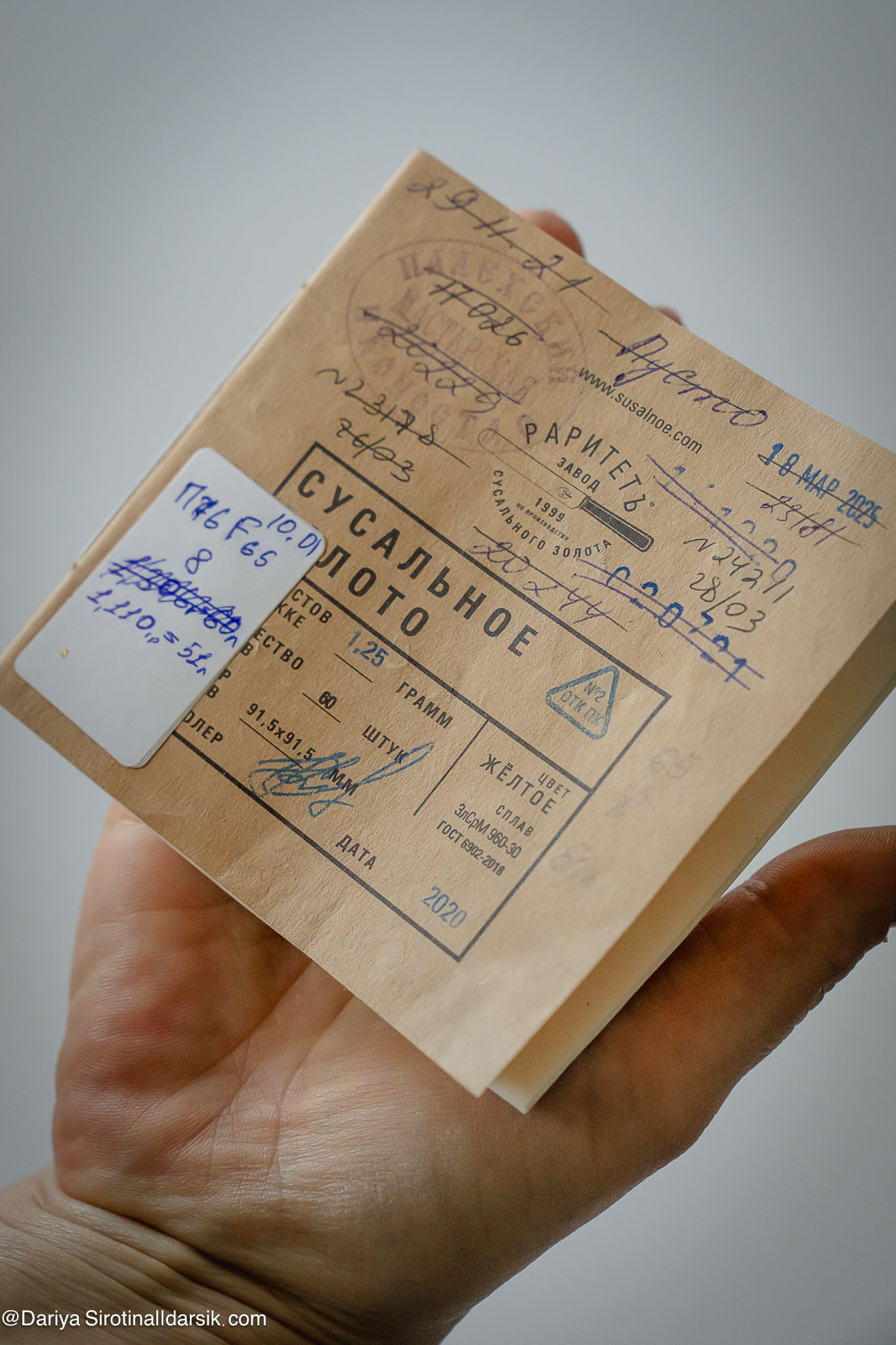

Предприятие современное, сочетающее машинный и ручной труд. Удалось увидеть, как работают с сусальным золотом. Представьте себе, что все золочение выполняется вручную перенесением с помощью кисти тончайших квадратиков сусального золота на подготовленную деревянную деталь. Теперь представьте пусть даже среднего размера церковь и ее иконостас. И представьте, что для того, чтобы найти, где золото легло неровно, мастер согревает своим дыханием каждый участок каждой детали, выявляя таким образом тонкие места, и повторно наносит на каждый из них крохотный золотой квадратик!

Было также очень интересно посмотреть, как устроена мастерская современного иконописца. Работают здесь так, как работали в средневековых ремесленных мастерских: один пишет фон, другой отвечает за цветочки и архитектурные детали, кто-то работает только над одеждой святых, самые опытные мастера — личники — пишут лики и руки. Готовит мастеров палехское художественное училище. Спрос на них и на иконы сейчас большой. Вряд ли придумавшие в 1996 году это производства Анатолий и Наталья Влезько думали, на какие мощности они выйдут спустя тридцать лет!

Холуй

К Холую (с ударением на первый слог) от Палеха бежит через леса красивая дорога. Каких-то полчаса — и вы в еще одном иконописном селе, где как и в Палехе существует традиция лаковой миниатюры. Холуй стоит на реке Тезе, бывшей когда-то судоходной. Как рассказал нам краевед Михаил Печкин, который и знакомил нас селом, Теза и иконопись были двумя главными источниками дохода для Холуя. Плодородной почвы тут почти нет, разливы реки ежегодны. Промышляли в Холуе солью, но после того, как на рынке появилась более дешевая сибирская соль, сельчанам пришлось искать себе другие способы заработка. В Холуе переключились на иконы, при этом умели писать их быстро, кое-где отступая от канона. Именно такие иконы покупали на местной ярмарке торговцы, офени, и разносили их по всей России. Потом появилась железная дорога, судоходство на Тезе кончилось, ярмарка захирела, но иконописцы чувствовали себя неплохо, находя рынки сбыта по всей стране. После 1917 года, глядя на успехи палешан, в Холуе тоже решили заняться росписью по папье-маше. Но поиски стиля затянулись, сформировался он ближе к пятидесятым: об этом вам расскажет музей холуйского искусства. О том, как жили здесь иконописцы, какими были модниками, с велосипедами, в котелках и с тростями, вам расскажет все тот же краевед Печкин, приведя вас в созданный им самим музей художника Василия Пузанова-Молёва. Если вы лично с Михаилом не встречаетесь, воспользуйтесь подготовленным им аудиогидом для прогулки по селу.

Кстати, о прогулках. В Холуе меня удивила современная набережная, которую, казалось, вот-вот должны закончить. Выяснилось правда, что в таком состоянии, с кучами песка, она стоит который год. Может быть, к вашему приезду ее наконец доделают? Было бы здорово, чтобы стоящий на такой живописной реке Холуй с такой представительной Троицкой церковью обрел бы законченный и благоустроенный вид.

По дороге в Холуй вы будете проезжать Южу, чуть более крупное село, где сохранилось множество домов с наличниками. Уделите и им немного вашего времени.

А еще в Холуе каждый год проводится арт-фестиваль «Русская Венеция». В этом году расписные лодки поплывут по Тезе 17 мая. Приехать в эти выходные — значит, застать Холуй оживленным и нарядным. Может, стоит запланировать поездку?

ШУЯ

Если вы не знали, то Шуя позиционирует себя как столица русского Рождества. Мне это известно потому, что у Ивановской области очень деятельный пиар-отдел, который пару лет назад звал меня приехать и убедиться в связи Шуи и Рождества собственноручно или, лучше сказать, собственноглазно. Полистав список шуйских отелей и планируемых мероприятий, я от предложения отказалась. Побывав в Шуе в апреле, я хочу отдать должное идеям ивановских пиарщиков: очень хорошо, что здесь не стали ждать тех возможно никогда не наступивших бы времен, когда Шуя приобретет вид города собранного и ухоженного, а начали организовывать что-то интересное уже сейчас.

Погода в апреле была почти рождественская: плюс два и снег, поэтому с городом мы знакомились хоть и с гидом, но не отрывая пятой точки от автомобильного сиденья с подогревом. Успели увидеть не слишком ухоженный центр, множество очень интересных деревянных домов, часть из которых приведена в порядок «Том Сойер фестом», Воскресенский собор и его колокольню, считающуюся самой высокой отдельно стоящей колокольней в Европе. В Шуе нет картинной галереи, зато есть краеведческий музей, носящий имя Константина Бальмонта, уроженца Шуи. Также в Шуе имеется отреставрированный вокзал, напоминающий теремок, магазин фабрики «Шуйские ситцы», где был найден, но не куплен, комплект односпального постельного белья «Балабанов», и производство водки и настоек в старом красно-кирпичном здании. Все вместе с погодой (хотя вокзал, конечно, ни при чем) производило несколько хтоническое впечатление. Общественных пространств, где теоретически можно было бы насладиться городской жизнью, я из окна автомобиля не усмотрела. Да и не было ее в десять утра в воскресенье в такой-то холод.

Возвращаясь к теме поездок в Шую на Рождество, я могу сказать следующее: если зима морозная и снежная, то есть если небо голубое, а город прикрыт уверенным снежным покровом, можно ехать, остановившись в Иваново или Палехе. Во всех городах достаточно музеев и активностей, проходящих в в закрытых помещениях, а гулять, как мне показалось, особо негде, так что выбирать летние или осенние месяцы для поездки, по-моему, необязательно.

Павловский дворец

Среди активностей в закрытых помещениях выделяется Павловский дворец, как называют в Шуе особняк купца М.А. Павлова. Строил он с размахом и на вырост: обратите внимание на украшающие помещения медальоны, в центре которых оставлено место для герба, на получение которого так надеялся Павлов. Потолочные и стенные росписи, которые вы видите на первых двух фото, выполнены мастерами из Палеха и Холуя.

Расписание на уикенд

Пятница

Утро: дорога из Москвы с остановкой во Владимире на завтрак в бистро Lucky Duck (мы всегда сюда заезжаем, когда едем в эту сторону).

Обед в Палехе в арт-кафе «Мастерские». Это самое приличное заведение в Палехе.

Экскурсия на производство «Палехский иконостас».

Мастер-класс по росписи в мастерской «Палехский стиль»

Ужин в избушке. Не будет плохой идеей загрузить в багажник немного продуктов, потому что магазины в селе выбором вас не порадуют. Все, что вы любите, — сыр, вино, фрукты, хороший чай, например, — имеет смысл взять с собой.

Суббота

Завтрак в избушке.

Музей лаковой миниатюры и дом-музей Павла Корина (с гидом самого музея).

Обзорная прогулка по Палеху с заходом в Крестовоздвиженский храм (с гидом музея).

Обед в арт-кафе «Мастерские».

Дорога в Холуй (полчаса).

Прогулка по Холую с Михаилом Печкиным.

Ужин в избушке.

Воскресенье

Завтрак в избушке.

Дорога в Шую (час).

Экскурсия в Шуе .

Дорога в Иваново (сорок минут).

Обед в ресторане «Алхимист».

Дорога в Москву.

Когда я рассказывала об этой поездке своему преподавателю итальянского, он спросил меня, кроме всего прочего, о цене проживания. Ночь в избушке стоит 15 тысяч рублей, вместе со щами и рассольником из печи, а также завтраками я заплатила 42 100 рублей. Это почти 500 евро, большие что по итальянским, что по российским меркам деньги. Да, Палех — это село на пять тысяч человек с плохим асфальтом и отсутствием инфраструктуры. Свою позицию я объяснила так: это моя инвестиция в родную страну. Кто сюда поедет, если не я? Как еще я могу поддержать людей, не бросающих сложный труд художника в глубокой провинции, а также энтузиастов вроде хозяйки «Олафы» Натальи, знакомящих приезжих с лучшим, что есть в крае? Только так!

Что думаете?

Есть у нас бизнес-партнер в Суздале, так вот он не очень-то доволен ни все возрастающим потоком туристов в «его» город, ни соответствующим изменением инфраструктуры. Говорит, теперь по центру города босиком не пройти, а он это всегда очень любил. Так что да, местные не всегда однозначно воспринимают перемены, даже если результатом этих перемен является повышение благосостояния их городов.

Были в Шуе 3 дня назад. Там открылся восхитительный отель Марани, здание в стиле модерн, внутри также постарались придерживаться его же. Прекрасный качественный ремонт с большим вниманием к деталям, внимательный персонал. Очень рекомендую.

Сама Шуя в пасмурную холодную погоду тоже не произвела впечатления, но зато какое удовольствие от прогулки получили на следующий день! Было тепло и очень солнечно, мы пошли быстро пробежаться по Советской улице перед отъездом и в итоге потерялись в наличниках, домиках, купеческих усадьбах почти на 4 часа. Восхитительный городок и потенциал у него огромный, надеюсь Ивановскому губернатору удастся раскрутить свой проект «Малые города России» и привести в божеский вид хотя бы городки Ивановской области. Они того очень и очень заслуживают. И мы тоже готовы платить немалые деньги за хорошие гостиницы и ресторанчики в таких местах, очень хочется просто поддержать людей, пытающихся сделать что-то для развития родных мест.

Спасибо за наводку на отель!

Да, в Ивановской области очень деятельная администрация, молодцы!

Дарья, я всегда с удовольствием изучаю Ваши маршруты для путешествий — они оптимальны. Это действительно большой вклад в развитие наших городов, нашего туризма. Как житель небольшой Тулы, которая очень похорошела в последние годы, могу сказать, как это важно для жителей. Пусть много туристов и самим не всегда можно сесть в ресторане в центре. Но наш город интересен, к нам едут! Горжусь невероятно ))

Анна, спасибо за поддержку!

Надо до вас добраться!

Очень было бы интересно Ваше мнение 🤗

Были в Шуе 3 дня назад. Там открылся восхитительный отель Марани, здание в стиле модерн, внутри также постарались придерживаться его же. Прекрасный качественный ремонт с большим вниманием к деталям, внимательный персонал. Очень рекомендую.

Сама Шуя в пасмурную холодную погоду тоже не произвела впечатления, но зато какое удовольствие от прогулки получили на следующий день! Было тепло и очень солнечно, мы пошли быстро пробежаться по Советской улице перед отъездом и в итоге потерялись в наличниках, домиках, купеческих усадьбах почти на 4 часа. Восхитительный городок и потенциал у него огромный, надеюсь Ивановскому губернатору удастся раскрутить свой проект «Малые города России» и привести в божеский вид хотя бы городки Ивановской области. Они того очень и очень заслуживают. И мы тоже готовы платить немалые деньги за хорошие гостиницы и ресторанчики в таких местах, очень хочется просто поддержать людей, пытающихся сделать что-то для развития родных мест.